di Massimo Gianvito

(hanno collaborato: Elena Giordano, Raffaella Pozzetti)

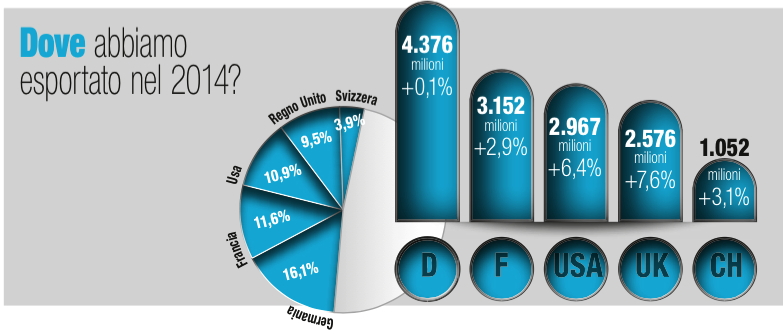

Nuovi mercati e Paesi lontani: guardando all’ultimo anno dell’export agroalimentare italiano questa sembra la sfida più importante che si staglia all’orizzonte del settore. Comparto che ha accettato di condividere con il Governo un traguardo muscolare per il prossimo quinquennio: raggiungere quota 50 miliardi di euro come valore esportato. Il punto di partenza è solido. Nel 2014 è stato infatti superato il tetto dei 34 miliardi, mentre in queste settimane ha preso il via l’Esposizione Universale di Milano che deve fare da fionda al sistema Italia in ambito alimentare. Al centro non sono tanto i prodotti (in ogni caso fondamentali: l’industria in Italia è quella che aggiunge più valore alla materia prima al termine della lavorazione, raccogliendo circa 24 miliardi di plusvalore sui mercati stranieri). Quello che il mondo si aspetta dal post-Expo è una maggiore diffusione globale del modo di intendere l’alimentazione in questo Paese. A partire dalle filiere, dai concetti di sicurezza e approvvigionamento, per arrivare al benessere olistico (gradimento e salute, eleganza e piacere, convivialità e relazioni). Per arrivare lontano -logisticamente inteso- l’Italia deve mettere a punto il gioco di squadra, superare la polverizzazione, sviluppare piattaforme (industriali, visto che quelle commerciali non ci sono e non ci saranno), contrastare le barriere pretestuose, rubare quote di mercato al finto-italiano. E altro ancora.

Nuovi mercati e Paesi lontani: guardando all’ultimo anno dell’export agroalimentare italiano questa sembra la sfida più importante che si staglia all’orizzonte del settore. Comparto che ha accettato di condividere con il Governo un traguardo muscolare per il prossimo quinquennio: raggiungere quota 50 miliardi di euro come valore esportato. Il punto di partenza è solido. Nel 2014 è stato infatti superato il tetto dei 34 miliardi, mentre in queste settimane ha preso il via l’Esposizione Universale di Milano che deve fare da fionda al sistema Italia in ambito alimentare. Al centro non sono tanto i prodotti (in ogni caso fondamentali: l’industria in Italia è quella che aggiunge più valore alla materia prima al termine della lavorazione, raccogliendo circa 24 miliardi di plusvalore sui mercati stranieri). Quello che il mondo si aspetta dal post-Expo è una maggiore diffusione globale del modo di intendere l’alimentazione in questo Paese. A partire dalle filiere, dai concetti di sicurezza e approvvigionamento, per arrivare al benessere olistico (gradimento e salute, eleganza e piacere, convivialità e relazioni). Per arrivare lontano -logisticamente inteso- l’Italia deve mettere a punto il gioco di squadra, superare la polverizzazione, sviluppare piattaforme (industriali, visto che quelle commerciali non ci sono e non ci saranno), contrastare le barriere pretestuose, rubare quote di mercato al finto-italiano. E altro ancora.

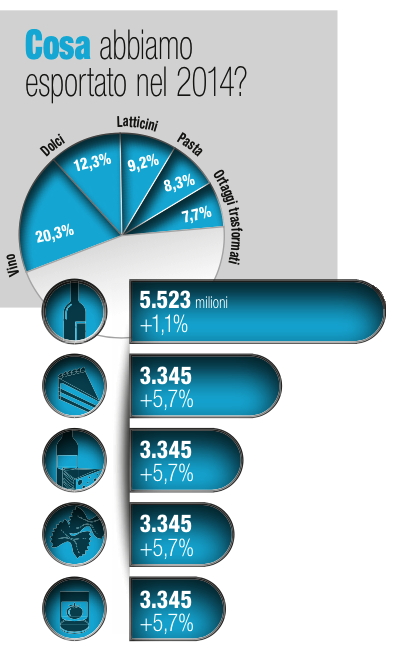

Secondo dati recenti di Federalimentare i prodotti agroalimentari nazionali vengono acquistati da almeno 1,2 miliardi di persone: vino, dolci, formaggi, pasta, conserve vegetali. Soprattutto in Europa, poi in nord-America, e a seguire Russia, Asia, Australia. L’aspetto più interessante è che il consumo domestico riguarda ancora l’80% della capacità. Il potenziale di crescita verso l’estero è, per certi versi, intatto.

La cultura del cibo in Italia è universalmente considerata ai vertici mondiali anche grazie all’ampio numero di tradizioni enogastronomiche che caratterizzano il nostro territorio. Il consumatore italiano assieme a quello francese è quello che, tra i Paesi avanzati, spende di più per il cibo (in proporzione al proprio reddito). Su 1.212 DOP e IGP riconosciuti attualmente in Europa, l’Italia ne può vantare 269 (il 22% del totale). Seguono la Francia con 218 riconoscimenti, la Spagna con 178, il Portogallo con 125 e la Grecia con 101 (Fonte: Federalimentare). Purtroppo, però, la crisi economica degli ultimi sette anni ha colpito anche i consumi alimentari che hanno registrato una discesa in valuta costante di 14 punti, nel periodo 2007-2014.“Minori acquisti in quantità, minori sprechi, privilegio delle promozioni come priorità di acquisto, sacrificio della qualità e del valore aggiunto -spiega Cesare Ponti, presidente di AIIPA e vicepresidente di Federalimentare- hanno pesantemente colpito il settore. Le famiglie hanno guardato fin dall’inizio al food and beverage come ammortizzatore quotidiano della loro minore capacità di acquisto quando altri consumi ancora resistevano”. La produzione alimentare complessiva del Paese, comunque, ha tenuto. Nel 2014 è salita dello 0,6% a parità di giornate lavorative. La perdita cumulata sull’arco 2007-2014 si è fermata a 3,4 punti percentuali. Si tratta di 21 punti secchi di differenza rispetto al -24,3% di perdita accusato dal totale industria.

Il contributo di stabilizzazione del settore al sistema è stato perciò fondamentale, considerando anche che esso rappresenta oltre l’8% del PIL nazionale con 132 miliardi di fatturato. La tenuta produttiva del settore si lega in gran parte alla leva cruciale dell’export. E le opportunità offerte dai mercati esteri sono ancora come visto immense. Nei sette anni di crisi l’export dell’industria alimentare è salito del 49,5%, contro il +9,9% dell’export complessivo del Paese. “La crisi degli ultimi anni -aggiunge Giovanni Zucchi, presidente di Assitol- ha profondamente inciso sia sull’andamento dell’industria alimentare, sia sul mondo della produzione. La filiera dell’olio non ha fatto eccezione ed ha vissuto un pesante calo dei consumi. Ora, però, l’industria è pronta a cogliere i primi segnali di ripresa. Negli ultimi due anni, è stato l’export a salvare, anche se in parte, le aziende del comparto. È tempo di ripartire, avvantaggiandosi della congiuntura internazionale, puntando su un profondo cambiamento strutturale nei rapporti all’interno della filiera da un lato, tra imprese e istituzioni dall’altro. Su questo tema, Assitol ha avviato il dialogo con gli altri attori della filiera, riportando un primo riscontro positivo. Molto, però, resta da fare. Il Mipaaf ha fatto un passo importante, rendendosi disponibile al lancio di un nuovo Piano Olivicolo, che punti sul rinnovamento delle colture e sulla modernizzazione del sistema dei frantoi. Il ministero Martina ha però chiarito che si aspetta una posizione comune di tutta la filiera. Ed è qui il nostro problema”. Altri settori si sono rivelati capaci di esprimersi in modo unitario, ottenendo così più risorse. Occorre imparare a lavorare insieme valorizzando ogni segmento della filiera.

Il contributo di stabilizzazione del settore al sistema è stato perciò fondamentale, considerando anche che esso rappresenta oltre l’8% del PIL nazionale con 132 miliardi di fatturato. La tenuta produttiva del settore si lega in gran parte alla leva cruciale dell’export. E le opportunità offerte dai mercati esteri sono ancora come visto immense. Nei sette anni di crisi l’export dell’industria alimentare è salito del 49,5%, contro il +9,9% dell’export complessivo del Paese. “La crisi degli ultimi anni -aggiunge Giovanni Zucchi, presidente di Assitol- ha profondamente inciso sia sull’andamento dell’industria alimentare, sia sul mondo della produzione. La filiera dell’olio non ha fatto eccezione ed ha vissuto un pesante calo dei consumi. Ora, però, l’industria è pronta a cogliere i primi segnali di ripresa. Negli ultimi due anni, è stato l’export a salvare, anche se in parte, le aziende del comparto. È tempo di ripartire, avvantaggiandosi della congiuntura internazionale, puntando su un profondo cambiamento strutturale nei rapporti all’interno della filiera da un lato, tra imprese e istituzioni dall’altro. Su questo tema, Assitol ha avviato il dialogo con gli altri attori della filiera, riportando un primo riscontro positivo. Molto, però, resta da fare. Il Mipaaf ha fatto un passo importante, rendendosi disponibile al lancio di un nuovo Piano Olivicolo, che punti sul rinnovamento delle colture e sulla modernizzazione del sistema dei frantoi. Il ministero Martina ha però chiarito che si aspetta una posizione comune di tutta la filiera. Ed è qui il nostro problema”. Altri settori si sono rivelati capaci di esprimersi in modo unitario, ottenendo così più risorse. Occorre imparare a lavorare insieme valorizzando ogni segmento della filiera.

Obiettivo 50 miliardi Si può fare. Le associazioni di categoria e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf) si sono impegnati a far crescere in 5 anni l’export di circa 16 miliardi. Vi è poi un impegno parallelo di elevare da 720 milioni a un miliardo la platea di consumatori “fidelizzati” di prodotti italiani nel mondo. (Fonte: Federalimentare). Obiettivi ambiziosi che richiedono impegni finanziari importanti e coordinati, assieme a strategie promozionali mirate e durature. Va aggiunto che la maggior parte dei nuovi consumatori mondiali dovrebbe appartenere alla nuova classe borghese che si sta affermando nei Paesi emergenti, più che al potenziamento dei mercati maturi (con la sola eccezione degli Stati Uniti).

“L’obiettivo dei 50 miliardi di esportazioni -afferma Giuseppe Ambrosi, presidente di Assolatte- è molto interessante. Il settore lattiero-caseario esporta già per 2,16 miliardi di euro, con un trend in crescita. Siamo certi che anche all’interno del nostro settore ci siano ampi spazi di crescita ulteriore, sia a livello europeo, dove siamo già forti, sia in altri mercati. Bisogna però considerare che se esportare verso l’Europa risulta piuttosto facile per tutte le aziende, comprese quelle piccole, è invece più complesso conquistare mercati lontani. Già per la complessità della burocrazia non sono mercati per tutti. Non va poi dimenticato che non tutti i formaggi italiani possono arrivare in Paesi lontani”. Esiste un problema di volumi produttivi: certe produzioni di nicchia non sono in grado di soddisfare in maniera continuativa le richieste della distribuzione straniera. Per cui bisogna impostare scelte strategiche ed è necessario focalizzarsi su mercati e prodotti con le maggiori potenzialità.

Analoga selezione va fatta sul fronte delle attività destinate a far conoscere e a sostenere i prodotti italiani all’estero evitando di disperdersi tra troppi enti. È bene ricordare che, da sempre, le aziende italiane sono caratterizzate da un forte propensione all’export. “In media, più del 60% dell’olio prodotto dai grandi marchi italiani è venduto all’estero -conferma Giovanni Zucchi-. Ma le imprese soffrono sempre di più nella competizione internazionale. Il motivo principale è da ricercarsi nella rigidità appunto del sistema Paese. Le aziende dei Paesi concorrenti possono contare su un sostegno istituzionale ben più convinto. Basti pensare alle campagne finalizzate a valorizzare l’intero comparto nazionale, al minor numero di operazioni burocratiche per tutto ciò che riguarda l’import e l’export di olio, alle strutture di servizio per l’ottenimento delle certificazioni necessarie in Paesi come la Spagna e la Francia”. Molto ci sarebbe da fare rispetto alle cosiddette “barriere non tariffarie” come, ad esempio, i problemi relativi all’impiego di antiparassitari, consentiti dai quaderni di campagna italiani ma proibiti in Paesi come Stati Uniti, Brasile e Cina. Spesso ciò si traduce nell’impossibilità pratica di vendere parte dei prodotti in alcuni dei mercati più interessanti.

L’accordo con gli Usa Una difficile partita si sta giocando tra Unione Europea e Stati Uniti per definire il cosiddetto accordo TTIP (Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti). Un accordo che dovrebbe portare all’azzeramento delle residue barriere daziarie fra le due aree e abbattere gli ostacoli non tariffari, che sono considerati i più insidiosi. Vantaggi significativi per l’Italia potrebbero derivare da approvvigionamenti di commodity agricole più a buon mercato, di cui il Paese è notoriamente deficitario. “È un accordo molto difficile -aggiunge Ambrosi, di Assolatte, perché l’agroalimentare è solo uno dei tanti argomenti di cui si discute. In ogni caso presenta interessanti potenzialità. Siamo convinti, infatti, che l’agroalimentare europeo e quello italiano in particolare potrebbero ottenere importanti vantaggi dalla riduzione di certi limitazioni come le barriere doganali, le quote e i dazi. Ci sono dei precedenti interessanti: con la Corea è stato ottenuto il mutuo riconoscimento delle indicazioni geografiche. Ci sono poi esperienze che potremmo definire “intermedie” come il Canada, che prevede liste di prodotti Dop riconosciuti e liste di prodotti non riconosciuti, per i quali, però, i canadesi si sono impegnati a evidenziare la provenienza nazionale. Così l’Asiago locale dovrà riportare la dicitura “fatto in Canada”. L’assenza di un accordo con Stati Uniti o con altri Paesi del mondo potrebbe peggiorare la situazione perché la mancanza di regole certe non favorisce i nostri prodotti”.

La negoziazione in corso coinvolge aspetti regolatori complessi e sensibili, come per esempio quello relativo ai requisiti di sicurezza alimentare o all’impiego di OGM nell’alimentazione umana. La posizione italiana conferma che gli standard di sicurezza e la tutela delle esigenze dei consumatori non possono diventare elemento di scambio. E sostiene che il tema dell’uso di ormoni negli allevamenti animali, così come quello della regolamentazione degli OGM, non siano inclusi tra le questioni negoziabili. La Ue è la prima produttrice ed esportatrice di “food and beverage” del mondo. Le stime d’impatto dell’accordo per il periodo 2017-2027 sono, per l’Unione, di una crescita annua media del PIL dello 0,5% (circa 86,4 miliardi di euro) e per gli USA dello 0,4% (circa 65 miliardi di euro). In pratica, l’export europeo verso gli USA aumenterebbe del 28,0% (circa 187 miliardi di euro), mentre quello USA del 36,6% (159 miliardi di euro - Fonte: Federalimetare).

Sul fronte nazionale L’industria alimentare chiede al Governo una semplificazione della burocrazia, considerata troppo soffocante e dispersiva, un alleggerimento della pressione fiscale complessiva, vista come un freno allo sviluppo e una maggiore velocità nei rimborsi Iva, perché questi ritardi costringono le aziende a rivolgersi alle banche. Sarebbe, inoltre, auspicabile la riduzione del numero di enti e uffici che intervengono sulle politiche industriali e di esportazione dei prodotti alimentari per puntare alla realizzazione di un vero “sistema unico” dell’agroalimentare italiano. Una particolare preoccupazione è espressa per l’estensione del meccanismo della reverse charge -inversione della contabile dell’Iva- alla grande distribuzione (l’applicazione di tale norma, ricordiamolo, è subordinata, all’autorizzazione dell’Unione Europea). L’augurio dell’intero comparto industriale è che l’Unione Europea accolga il ricorso presentato da Confindustria.