Il fast fashion va sempre più veloce, così come l’intera industria della moda, che anche nel settore lusso accelera con fenomeni come il see-now-buy-now. Il comparto low-cost, che in quanto tale è contraddistinto da alta rotazione negli store e negli armadi, ha portato tra il 2000 e il 2014 a raddoppiare la produzione di abiti a livello globale e ad aumentare il numero di capi acquistati del 60% (con durata che invece si dimezza).

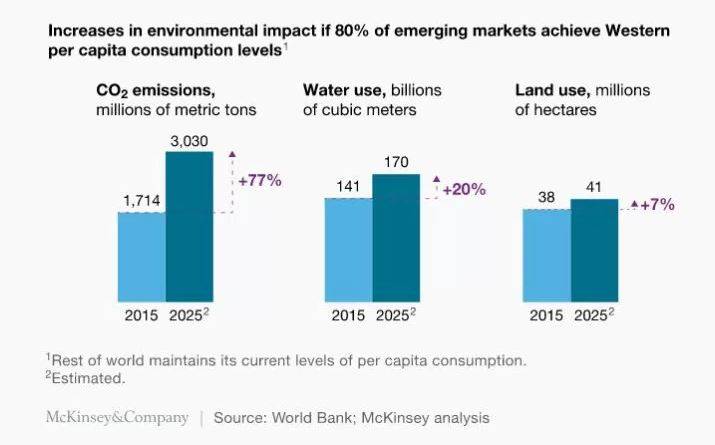

Si tratta di una spinta che, naturalmente, ha determinato in parallelo un notevole incremento nel consumo di suolo, acqua, ed energia (con relative emissioni inquinanti). La rapida crescita di benessere e disponibilità economiche da parte di mercati emergenti come Brasile, Cina, India, Messico e Russia non potrà che avere un ulteriore impatto negativo sull’ambiente, con stime che lanciano un forte allarme.

La ricerca di McKinsey & Co. prevede per il 2025 emissioni di Co2 a +77%, di consumi d’acqua a +20% e di sfruttamento delle terre a +7%. Il tutto causato dal raggiungimento anche nei suddetti Paesi dei livelli di consumo occidentali da parte dell’80% della popolazione.

Una possibilità positiva è che la crescente sensibilità green e sostenibile che contraddistingue le scelte alimentari dei consumatori si estenda anche al comparto del fast fashion, con riavvicinamento alla filosofia del “poco ma buono” dei nostri nonni, altrimenti detto “chi meno spende più spende”. Questo potrebbe a sua volta favorire un cambio sostanziale di rotta anche da parte dell’industria, portando sporadiche iniziative di corporate social responsibility a un livello più strutturale.

Una possibilità positiva è che la crescente sensibilità green e sostenibile che contraddistingue le scelte alimentari dei consumatori si estenda anche al comparto del fast fashion, con riavvicinamento alla filosofia del “poco ma buono” dei nostri nonni, altrimenti detto “chi meno spende più spende”. Questo potrebbe a sua volta favorire un cambio sostanziale di rotta anche da parte dell’industria, portando sporadiche iniziative di corporate social responsibility a un livello più strutturale.

Con questi ritmi, del resto, sarà un futuro molto luminoso per il business, ma altrettanto buio per il nostro ecosistema. È forse tempo che le due direzioni coincidano.