Sul numero di Mark Up di marzo 2015 un approfondito servizio sul management al femminile.

La diversità paga. In termini di conoscenza dei mercati e di performance finanziarie: dopo la storica ricerca McKinsey del 2007 che dimostrava, dati alla mano, che le aziende con CdA misti donne/uomini andavano meglio in Borsa di quelle con CdA maschili, ne sono uscite molte altre. Eppure cambiare non è facile, le donne ai vertici sono una minoranza, le politiche di inclusione sono appannaggio delle grandi aziende, spesso su input dalla casa madre. Intanto la società cambia e le aziende che vendono a tutti i consumatori dovrebbero adeguarsi. Ancora di più, vien da dire, quelle del largo consumo, che per definizione hanno una base di clienti ampia e diversificata. Così Tim Cook, Ad della mitica Apple, fa coming out. Guido Barilla chiede scusa per una gaffe omofoba e l’azienda promuove politiche di inclusione, tanto da guadagnarsi il punteggio massimo per LGBT Equality nel Corporate Equality Index, il report pubblicato ogni anno da Human Rights Campaign. Le coppie omosessuali (per ora solo uomini) arrivano in tv con le campagne Findus e Ikea. Gli Oscar 2015 hanno rischiato il boicottaggio perché la giuria non era inclusiva ma rappresentata per lo più da uomini bianchi. Alla SDA Bocconi il Diversity Mangement Lab da 10 anni lavora su temi della diversità (di genere, età, orientamento sessuale, etnia, disabilità, carichi familiari) in azienda.

“Il tema dell’inclusione può essere letto sotto tre profili -spiega Andrea Notarnicola, partner di Newton Management Innovation e autore di “Global Inclusion. Le aziende che cambiano: strategie per innovare e competere”-: quello delle pari opportunità di accesso ai posti di lavoro, il tema della responsabilità sociale dell’azienda che si fa leader di un cambiamento sociale, e un aspetto più attuale, che sta realmente cambiando le cose: quello del vantaggio strategico/competitivo. Che ha due aspetti: il clima interno inclusivo è volto a rimuovere le barriere che impediscono ai dipendenti di sentirsi a proprio agio nel posto di lavoro ed esprimere a pieno il proprio talento. Inoltre, solo un gruppo variegato è in grado di creare una rappresentazione del mondo a cui si va a parlare (e a vendere) mentre i gruppi chiusi di fatto (tutti uomini laureati in economia nella grande università) sovra rappresentano i propri clienti. E faticano a coglierne bisogni e desideri. Ferrero già negli anni Novanta aveva creato una organizzazione inclusiva mobilitando manager cinesi in azienda per cogliere il polso di un mercato tanto importante”.

Lo stato dell’arte. Una ricerca Bocconi ha evidenziato come solo il 21% delle imprese italiane con più di 250 dipendenti adotta pratiche di diversity management. Poche, se si considera che già dieci anni fa in Germania si registrava un tasso di adozione del 39,4% e del 48% nell’Unione europea nel suo complesso. Se i dati non bastano, chi dà il la a questi cambiamenti? “La leadership del cambiamento è molto legata a storie personali. I casi più noti sono IBM e Apple, fondate da imprenditori affetti da dislessia. Le pmi, in particolare, spesso mancano di una visione inclusiva del capitale umano” dice Notarnicola.

Strumenti. Uno dei primi e principali strumenti per lavorare sull’inclusione è la formazione di network interni che esprimano dei bisogni e propongano delle soluzioni: l’ultra 55enne demotivato, la donna in affanno perché i figli sono in vacanza dalla scuola o c’è un genitore anziano da accudire, l’omosessuale che si nasconde o si crea una vita privata fittizia per non avere problemi sono risorse compresse che non riusciranno ad esprimersi al meglio nel posto di lavoro. A tutto danno dell’azienda. Secondo Notarnicola “Sono tantissime le barriere che impediscono a un talento di esprimersi. Le soluzioni? Possono essere in parte organizzative, come quella di evitare di fare riunioni alle 7 di sera, o culturali, per educare gli individui a cambiare i loro atteggiamenti discriminatori”. In Italia due associazioni formate da aziende lavorano sull’inclusività aziendale suggerendo linee guida e comportamenti concreti da attivare: Valore D e Parks, che dal 2010 tratta la questione “GLBT” (GayLesbionBixesuakTransgender, ndr) .

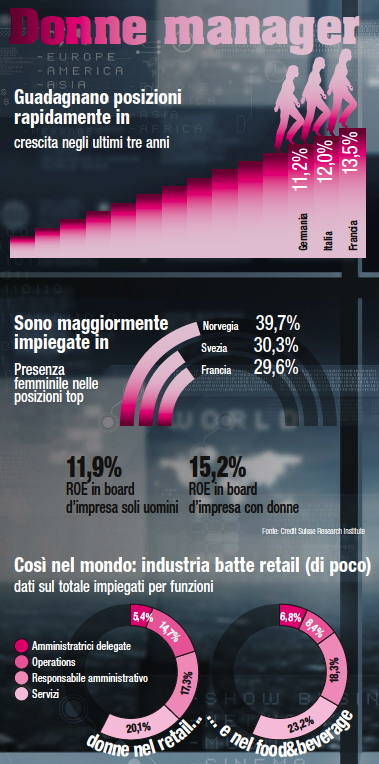

Sono le donne la “minoranza” più numerosa. Lavora il 46,4% delle italiane, tra i tassi più bassi d’Europa, una percentuale che crolla salendo nella scala gerarchica aziendale. Eppure non si può parlare di rivoluzione silenziosa. Le donne nei CdA delle aziende quotate italiane sono passate dal 7,4% nel 2011 al 21% del 2014. Questo grazie all’introduzione della legge Golfo-Mosca sulla quota minima del “genere meno rappresentato” nei CdA delle aziende quotate in borsa.

Qual è allora la situazione sul campo? Mark Up ha intervistato manager ed imprenditrici di aziende del largo consumo che ci hanno raccontato la loro storia e le difficoltà riscontrate. Sono stati qundi individuati alcuni “temi caldi” che vanno considerati come ostacoli alla diffusione della presenza femminile ai vertici aziendali, limitata oggi al 17,5% del top management secondo la ricerca di Credit Suisse 2014 (The CS Gender 3000: Women in Senior Management) (era il 5,5% nel 2010).

Vita e lavoro. Orari flessibili e home working sono spesso citati come fattori che favoriscono il tanto agognato work-life balance. “Proprio perché sono consapevole della difficoltà di conciliare la vita privata e quella lavorativa, ho voluto introdurre in L’Oreal la possibilità di lavorare da casa per due giorni al mese. È uno strumento di conciliazione efficace, aiuta a passare da una cultura manageriale basata sul controllo ad una basata sulla fiducia e fa aumentare l’engagement dei collaboratori e, in ultima istanza, la produttività aziendale” dice Cristina Scocchia, Ad L’Oreal Italia. Dall’altro capo dell’Oceano nel 2013 è arrivato il contrordine di Merissa Meyer, Ad Yahoo, che ha cancellato il lavoro da remoto perché: “Velocità e qualità sono spesso sacrificate quando lavoriamo da casa”. Poi c’è il “vecchio” part time, riservato quasi del tutto alle donne: ne usufruisce un terzo delle lavoratrici italiane, ma: “È uno strumento bello subito dopo la maternità, poi diventa un ostacolo a un percorso di carriera” sintetizza Camilla Lunelli.

Tanta comunicazione, poco commerciale. Tra le donne manager molte ricoprono ruoli tradizionalmente “più femminili”, come la comunicazione e il marketing. “È difficile trovare donne agenti o al commerciale in prima linea, devi spesso stare fuori 2/3 giorni e la famiglia spesso non lo permette, è un problema sociale” dice Valentina Sabatini. “Tra i nostri 200 agenti le donne sono il 10%, nel marketing siamo quasi tutte donne. Il tema delle trasferte è un ostacolo” ammette Lunelli. Non solo. “Le aziende fanno ancora fatica a dare ruoli di manager line a donne perché sono guidate da uomini” sintetizza Manuela Kron.

Un’esigenza femminile. Meritocrazia, talento e risultato sono i mantra delle donne al top, che chiedono “meritocrazia, non presenzialismo: la dedizione assoluta misurata nel tempo speso in ufficio è evidentemente una regola fatta dagli uomini” dice Susanna Bellandi.

Famiglia e società. Secondo i dati Istat nel 2014 abbiamo segnato un nuovo minimo storico di nascite e il 73% delle donne impiegate in azienda non ha figli. Le top manager sembrano volere pane e rose come direbbe Ken Loach, e raramente rinunciano alla maternità. Il problema di fondo è economico, tanto che una donna su quattro abbandona il lavoro dopo il primo figlio. Per chi mette su famiglia il percorso è a ostacoli, tra pregiudizi delle generazioni dei “padri” da superare, difficoltà a trovare un compagno che accetti un trasferimento per la carriera della moglie o che condivida gli impegni famigliari a metà e la carenza di asili nido e doposcuola certo non aiuta.

Questione di stile? Stile management femminile: sì, no, forse. Al netto delle sfumature molte pensano che esista una sensibilità e uno stile femminile nel “comando”. Che ha come punti fissi la condivisione e la capacità di fare squadra. Non è d’accordo Cristina Scocchia: “Ogni persona ha il proprio carattere, che riflette nello stile di leadership. Ci sono persone più assertive e persone più collaborative e ci sono persone, le più efficaci, che sanno alternare l’assertività e la collaborazione a seconda del contesto. Ma sono persone, uomini e donne, senza differenza”. Diversa la sensazione di Manuela Kron: “Uomini e donne si comportano in modo diverso, gli uomini per clan, le donne hanno un pensiero circolare, prediligono la comunità. Gli uomini, anche senza volerlo, approfittano del nostro comportamento inclusivo, si aspettano che le donne facciano parte della loro “cordata” e mandino gli stessi segnali, in assenza dei quali danno per scontato che per loro la carriera sia meno importante. Le donne, dal canto loro, si aspettano che arrivino riconoscimenti secondo un criterio meritocratico che non sempre viene utilizzato: devono, quindi, imparare a chiedere ciò che ritengono di meritare”.

Quote rosa. Antipatiche ma necessarie. Un coro quasi all’unisono accoglie la fatidica domanda sulle quote rosa: l’idea non piace, ma sono necessarie per smuovere la situazione. “Ritengo che il talento sia equamente distribuito tra uomini e donne e credo che nessuna azienda possa fare a meno del 50% dei talenti disponibili per pregiudizi di genere. Quindi nel breve termine ben vengano le quo te rosa perché danno uno scossone al sistema e ci permettono di recuperare generazioni di ritardo rispetto ad altri Paesi” dice Scocchia. “Sono passata dal non amarle al richiederle anche per le aziende private, concedendo cinque anni per organizzarsi in modo da avere una certa quota di donne nel CdA” spiega Kron. “La legge è stata un immenso acceleratore di un fenomeno che era iniziato, ma che avrebbe impiegato 100 anni a svolgersi – sintetizza Claudia Parzani di Valore D -. Quattro anni fa i consiglieri d’amministrazione erano tutti uomini sui 60/70 anni, oggi la fotografia è completamente diversa. Si è innescato un meccanismo virtuoso con ricadute anche sulle aziende non quotate. Infine, e non è poco, la legge ha portato l’Italia in un campo, quello delle pari opportunità, in cui certo non brilliamo”.

te rosa perché danno uno scossone al sistema e ci permettono di recuperare generazioni di ritardo rispetto ad altri Paesi” dice Scocchia. “Sono passata dal non amarle al richiederle anche per le aziende private, concedendo cinque anni per organizzarsi in modo da avere una certa quota di donne nel CdA” spiega Kron. “La legge è stata un immenso acceleratore di un fenomeno che era iniziato, ma che avrebbe impiegato 100 anni a svolgersi – sintetizza Claudia Parzani di Valore D -. Quattro anni fa i consiglieri d’amministrazione erano tutti uomini sui 60/70 anni, oggi la fotografia è completamente diversa. Si è innescato un meccanismo virtuoso con ricadute anche sulle aziende non quotate. Infine, e non è poco, la legge ha portato l’Italia in un campo, quello delle pari opportunità, in cui certo non brilliamo”.

Le soluzioni. “Il problema principale è la cultura: dobbiamo ancora lavorare e temo non per poco. Sul fronte pubblico, si dovrebbe pensare a un nuovo welfare basato sul diverso ruolo di un individuo nella comunità. Ed è necessario promuovere l’occupazione femminile tramite incentivi fiscali, ma anche garantire una istruzione neutra, fin dalle elementari. Sul fronte privato, sensibilizzare i manager sui temi degli stereotipi di genere e indirizzarli ad un approccio inclusivo verso donne, giovani, stranieri, ma anche incentivare modalità di lavoro “agili”, da remoto” dice Parzani “è necessario creare nuovi modelli economici sostenibili a supporto dell’individuo, di ogni individuo. Il fatto che sia “diverso” è solo un valore per l’azienda”.